排序数组¶

给你一个整数数组 nums,请你将该数组升序排列。

题解¶

排序问题是算法中最经典的问题之一了。

通常排序可以在数组、链表等数据结构上进行,不同数据结构上相同算法也可能有不同的性质。

本题考查的是数组的排序,较为简单。链表的排序要困难得多,请看Leetcode 148: 排序链表。

评价维度¶

排序算法可以从以下几个纬度进行评价:

- 时空复杂度:这是所有算法都需要考虑的指标

- 基于比较的排序算法的时间复杂度下限是$\mathcal{O}(n\log(n))$

- 当然也有其他类型的排序,计数排序就不是基于比较的排序,可以突破这个下限

- 稳定性:相同元素的相对顺序不变就称为稳定排序

- 基数排序、计数排序、插入排序、冒泡排序、归并排序是稳定排序。

- 选择排序、堆排序、快速排序、希尔排序不是稳定排序。

- 原地排序:在原始的数据结构进行排序,这样通常更快,更节省内存

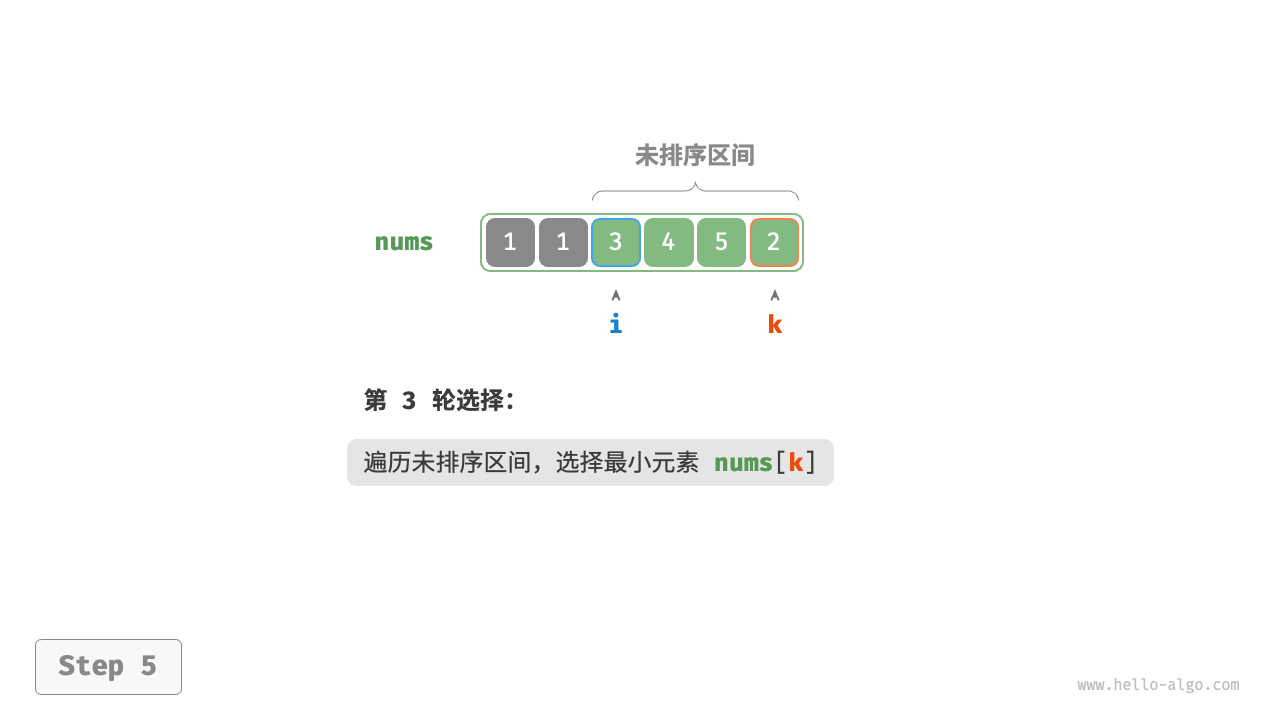

选择排序¶

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n^2)$

- 空间复杂度:$\mathcal{O}(1)$

- 数组的选择排序是不稳定的,而链表的选择排序通常是稳定的

选择排序的核心想法非常简单:不断把最小的数字放到已经排序好的数组的末尾。

- 本质上,我们是在从左到右像玩蜘蛛纸牌一样安排所有的数字

- 先找最小的,然后找次小的,以此类推

选择排序的代码如下:

def selection_sort(a):

n = len(a)

for i in range(n):

ith = i

# 在a[i]之后的所有元素中找到最小的那一个,和a[i]交换

for j in range(i + 1, n):

if a[j] < a[ith]:

ith = j

a[i], a[ith] = a[ith], a[i]

return a

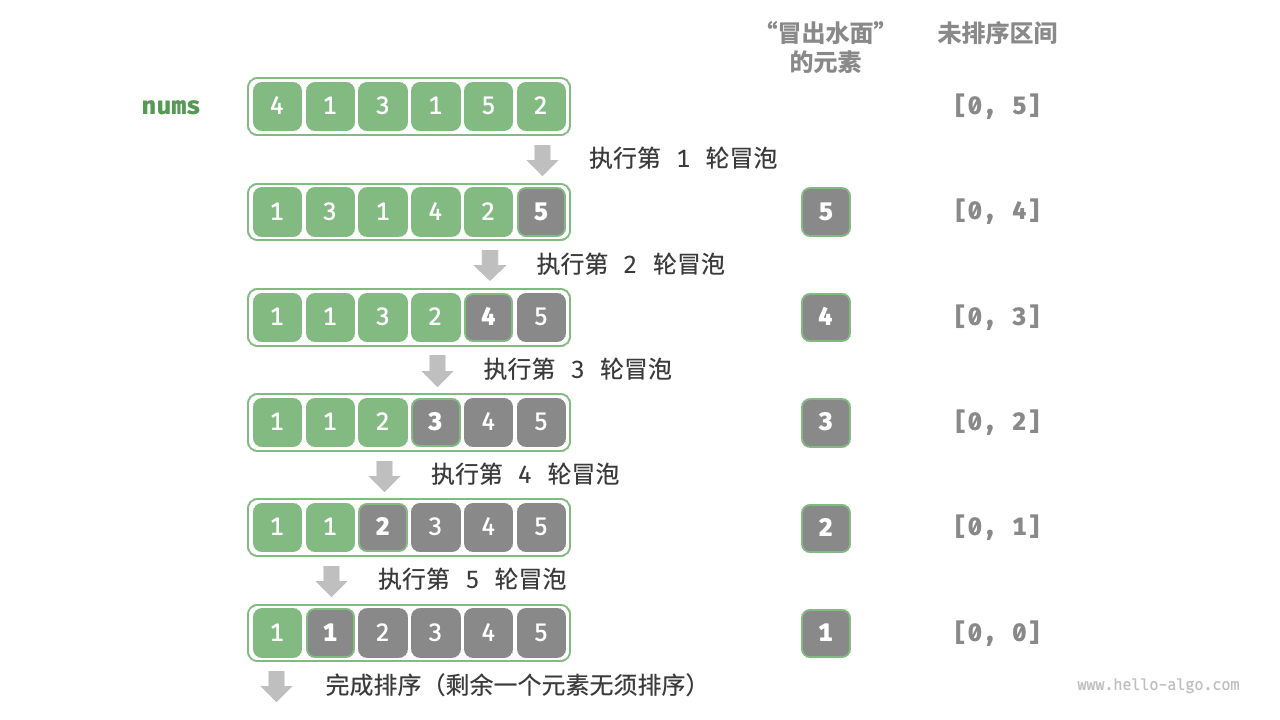

冒泡排序¶

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n^2)$

- 空间复杂度:$\mathcal{O}(1)$

- 冒泡排序是稳定的

冒泡排序的想法也很简单:不断遍历数组,交换逆序,直到不存在逆序。

冒泡排序的代码如下:

def bubble_sort(a):

n = len(a)

while 1:

# 这个flag用于终止循环

no_reverse = True

for i in range(n-1):

# 如果存在逆序

if a[i] > a[i + 1]:

# 就交换,并且这是flag为False

no_reverse = False

a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]

if no_reverse:

break

return a

插入排序¶

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n^2)$

- 空间复杂度:$\mathcal{O}(1)$

- 插入排序是稳定的

插入排序的想法也是很直观的:遍历数组,不断把未排序的部分插入到已排序的部分。

代码如下:

def insertion_sort(a):

n = len(a)

for i in range(1, n):

# 待插入的值

key = arr[i]

# 往左找插入的地方

j = i - 1

while j >= 0 and arr[j] > key:

# 整体往右挪挪

arr[j + 1] = arr[j]

j = j - 1

# 插入我们的数字

arr[j + 1] = key

return a

这里第十行挪数字的操作需要注意,我举个例子(之前的图中):

4,[1], 3 , 1 , 5 , 2,现在要插入11, 4 ,[3], 1 , 5 , 2,现在要插入3- 我们遍历3的左侧

- 左侧第一个是4,比3大

- 往右挪一挪:

1,4,4,1,5,2

- 往右挪一挪:

- 左侧第二个是1,比3小

- 可以插入:

1,3,4,1,5,2

- 可以插入:

1, 3 , 4 ,[1], 5 , 21, 1 , 3 , 4 ,[5], 21, 1 , 3 , 4 , 5 ,[2]1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5

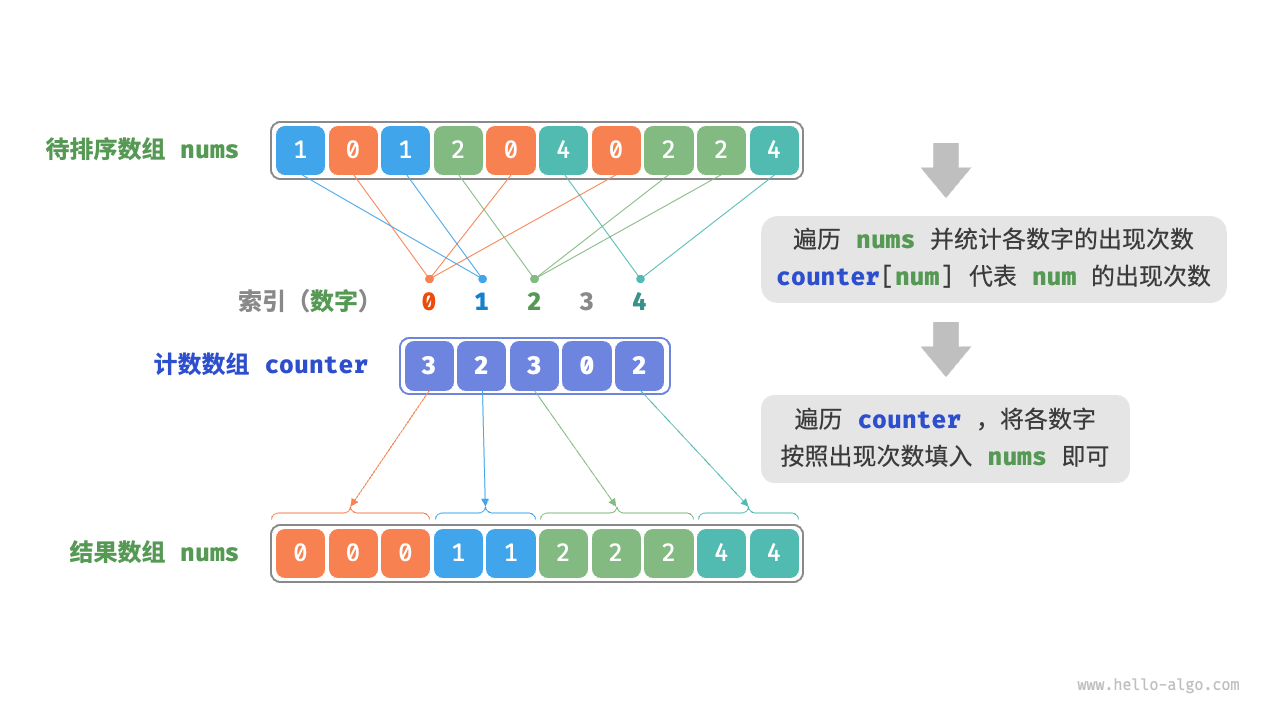

计数排序¶

计数排序(counting sort)通过统计元素数量来实现排序,通常应用于自然数数组。

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n+m)$,其中$m$是待排序数据的值域范围大小

- 空间复杂度:$\mathcal{O}(n+m)$

- 计数排序是稳定的

计数排序的想法如下:

可以看到,用下标计数的操作要求待排序数组的元素都是自然数

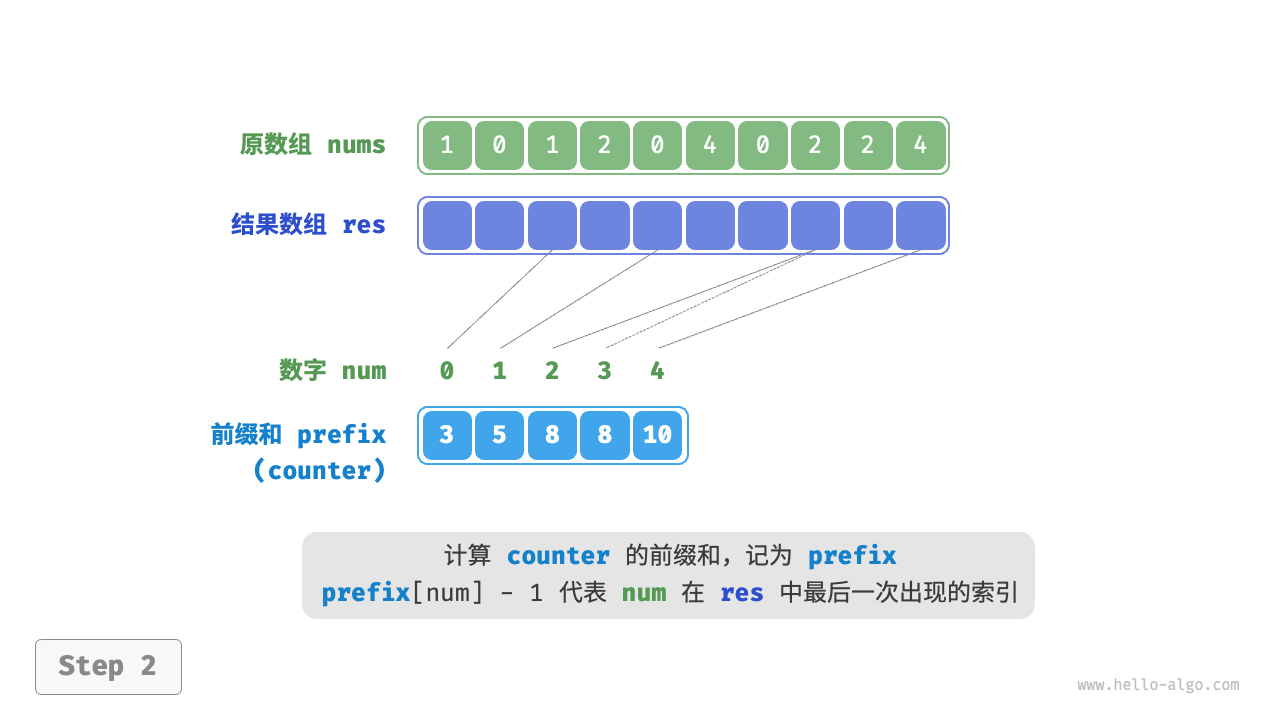

为了保持排序的稳定性,我们使用前缀和的技巧,直接得到每一个取值所在的最后一个位置:

然后从右往左生成排序好的数组即可。代码如下

def counting_sort(a):

n = len(a)

m = max(a)

cnt = [0] * (m+1)

b = [0] * n

# 计数

for i in range(n):

cnt[a[i]] += 1

# 计算前缀和,代表某个取值所在的最后一位

for i in range(1,m+1):

cnt[i] += cnt[i - 1]

# 生成排序好的数组

for i in range(n-1, -1, -1):

num = a[i]

b[cnt[num]-1] = a[i]

cnt[num] -= 1

return b

快速排序¶

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n\log(n))$,我们终于突破了$\mathcal{O}(n^2)$

- 空间复杂度:看情况,最多$\mathcal{O}(n)$

- 数组快速排序是不稳定的

快速排序(英语:Quicksort),又称分区交换排序(英语:partition-exchange sort),简称「快排」,是一种被广泛运用的排序算法。

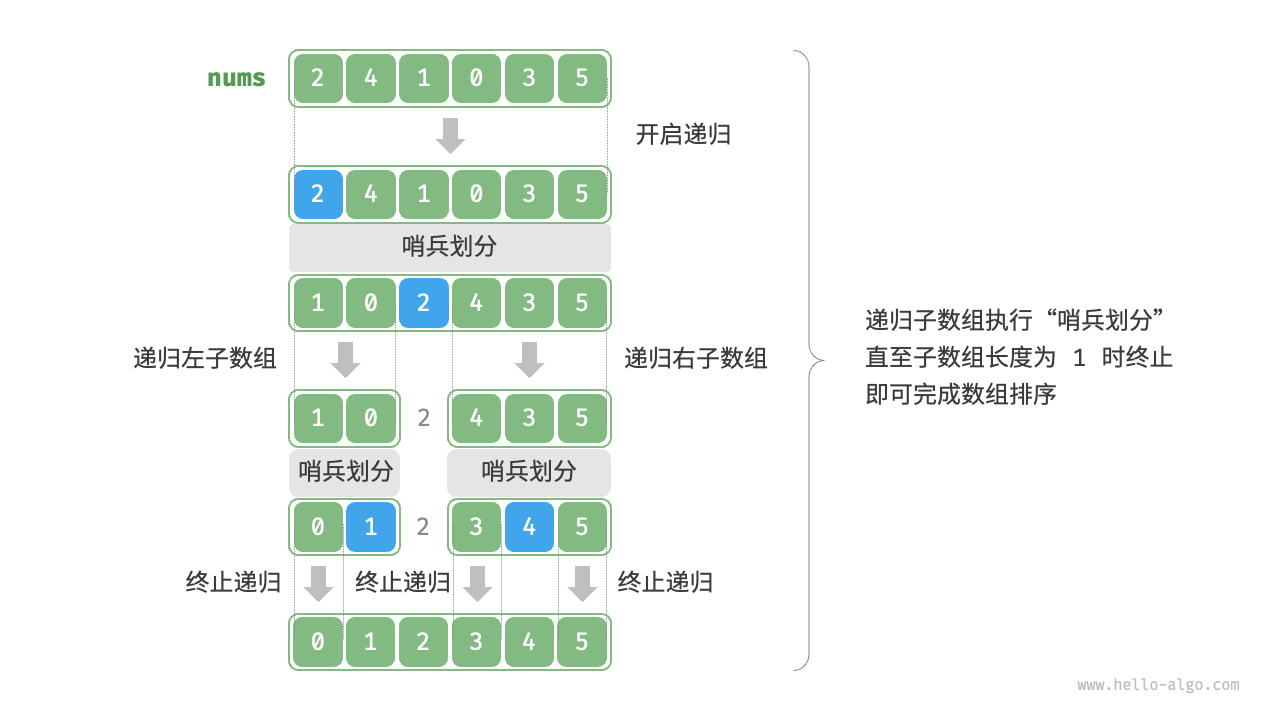

快速排序的过程如下,核心策略就是分治:

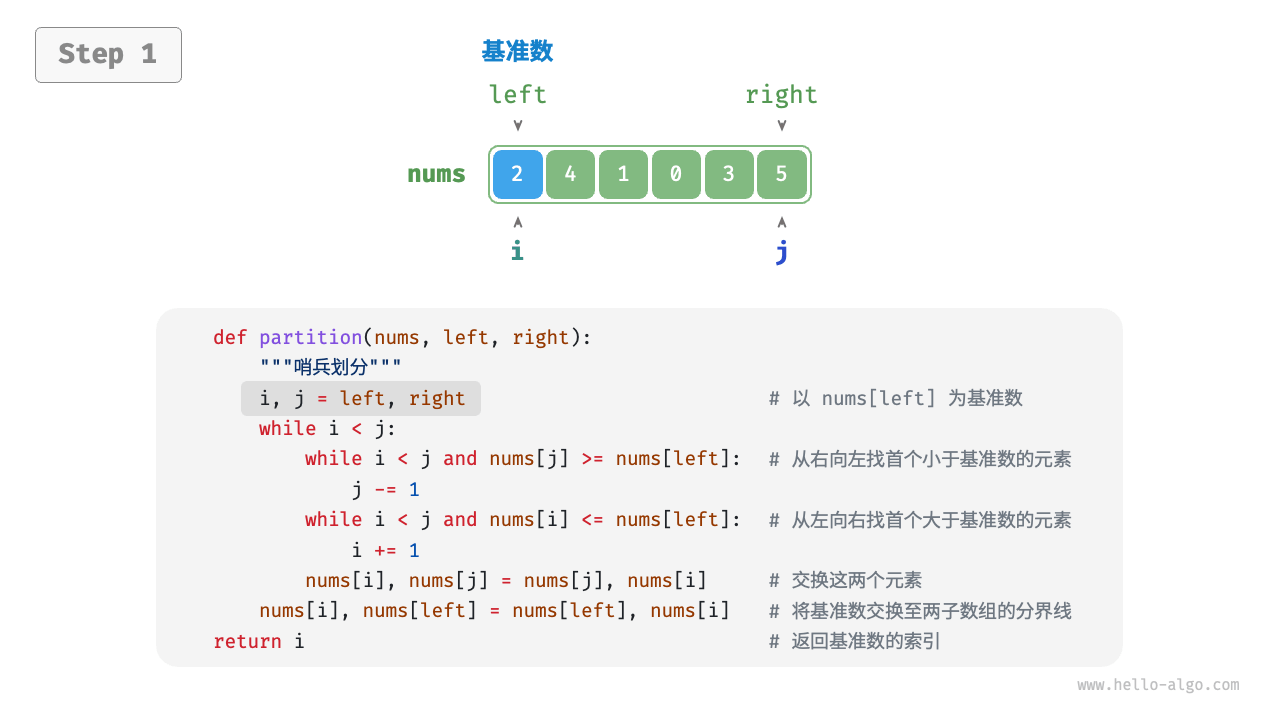

可以看到,其中一个关键的算法就是partition,它是一种双指针算法,可以快速把数组划分为两个部分。

完整的算法实现如下:

def partition(a, l, r):

i,j = l,r

x = a[l] # 划分点

while i<j:

# 右侧往左找一个更小值

while i<j and a[j]>=x:

j -= 1

# 左侧往右找一个更大值

while i<j and a[i]<=x:

i += 1

# 交换

a[i],a[j] = a[j],a[i]

# i,j 相遇,划分已经完成

# 把划分点交换到中间

a[l],a[i] = a[i],a[l]

return i

def _quick_sort(a, l, r):

if l >= r:

return

i = partition(a, l, r)

_quick_sort(a, l, i - 1)

_quick_sort(a, i + 1, r) # 可能出现:i+1 >= r

def quick_sort(a):

_quick_sort(a, 0, len(a)-1)

return a

Warning

注意,上面高亮的两行不可以交换顺序。

由于初始化的划分点在左侧,我们必须要首先移动右侧的指针。

例如数组[1,2],我们初始化的划分点为x=1,i=0, j=1,如果先移动左侧的指针,左右指针会在i=j=1的位置相遇,然后和我们的划分点交换,最终数组变成[2,1],排序出错了!!

先移动右侧的指针就不会有这个问题。

一个更加精简的版本是:

def quick_sort(a, l, r):

if l >= r:

return

x = a[l]

i,j = l, r

while i < j:

while i < j and a[j] >= x:

j -= 1

while i < j and a[i] <= x:

i += 1

a[j], a[i] = a[i], a[j]

a[l], a[i] = a[i], a[l]

quick_sort(a, l, i - 1)

quick_sort(a, i + 1, r)

另外一个版本

def quick_sort(a, l, r):

if l >= r:

return

x = a[l]

i,j = l, r

while i < j:

while i < j and a[j] >= x:

j -= 1

a[i] = a[j]

while i < j and a[i] <= x:

i += 1

a[j] = a[i]

a[i] = x

quick_sort(a, l, i - 1)

quick_sort(a, i + 1, r)

我们首先把a[l]的值保存在x中(然后这个位置就是空闲的了,可以放入其他的数字),然后进入while循环。

上面两个版本虽然也能实现快排,但是必须以数组第一个元素作为基准点开始递归,可能会出现退化的情况。

退化情况

快速排序的最差的时间复杂度是$\mathcal{O}(n^2)$,如果数组已经排好序或者元素全部相同就会退化到这个复杂度。

为了减缓这个情况,我们可以随机选取划分点:

def quick_sort(a, l, r):

if l >= r:

return

# 随机初始化一个划分点

x = a[randint(l, r)]

# i和k同时从l出发,k跑的快(如果遇到了和x相等的值i不往前走)

i, k, j = l, l, r

while k <= j:

# 如果遇到比x小的数字a[k],就和a[i+1]交换(换言之,放到左侧)

if a[k] < x:

a[i], a[k] = a[k], a[i]

i, k = i + 1, k + 1

# 如果遇到比x大的数字,就放到右侧

elif a[k] > x:

a[j], a[k] = a[k], a[j]

j -= 1

# 否则啥也不干继续往前走

else:

k = k + 1

# a[i:j+1]都是等于x的值

# 所以只需要排序这个区间外侧

quick_sort(a, l, i - 1)

quick_sort(a, j + 1, r)

当然,我们还可以把前面的代码稍作修改,使得它从随机的基准点开始:

def quick_sort(a, l, r):

if l >= r:

return

p = random.randint(l,r+1)

a[p],a[l] = a[l],a[p] # 随机选一个,交换到左侧即可

x = a[l]

i,j = l, r

while i < j:

while i < j and a[j] >= x:

j -= 1

while i < j and a[i] <= x:

i += 1

a[j], a[i] = a[i], a[j]

a[l], a[i] = a[i], a[l]

quick_sort(a, l, i - 1)

quick_sort(a, i + 1, r)

不过在Leetcode上这个代码依然会超时,因为它无法处理元素全部相同的情况(退化到$\mathcal{O}(n^2)$)。

当然,如果可以使用额外的空间,快排还可以写的更简单:

import random

def quick_sort(arr):

# 如果数组长度小于等于1,直接返回

if len(arr) <= 1:

return arr

# 随机选择一个基准点

pivot = random.choice(arr)

# 将数组分为三部分:小于基准、等于基准、大于基准

left = [x for x in arr if x < pivot]

middle = [x for x in arr if x == pivot]

right = [x for x in arr if x > pivot]

# 递归排序左右两部分,然后合并

return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)

这个代码可以通过Leetcode

归并排序¶

- 时间复杂度: $\mathcal{O}(n\log(n))$

- 空间复杂度:$\mathcal{O}(n)$

- 归并排序是稳定的

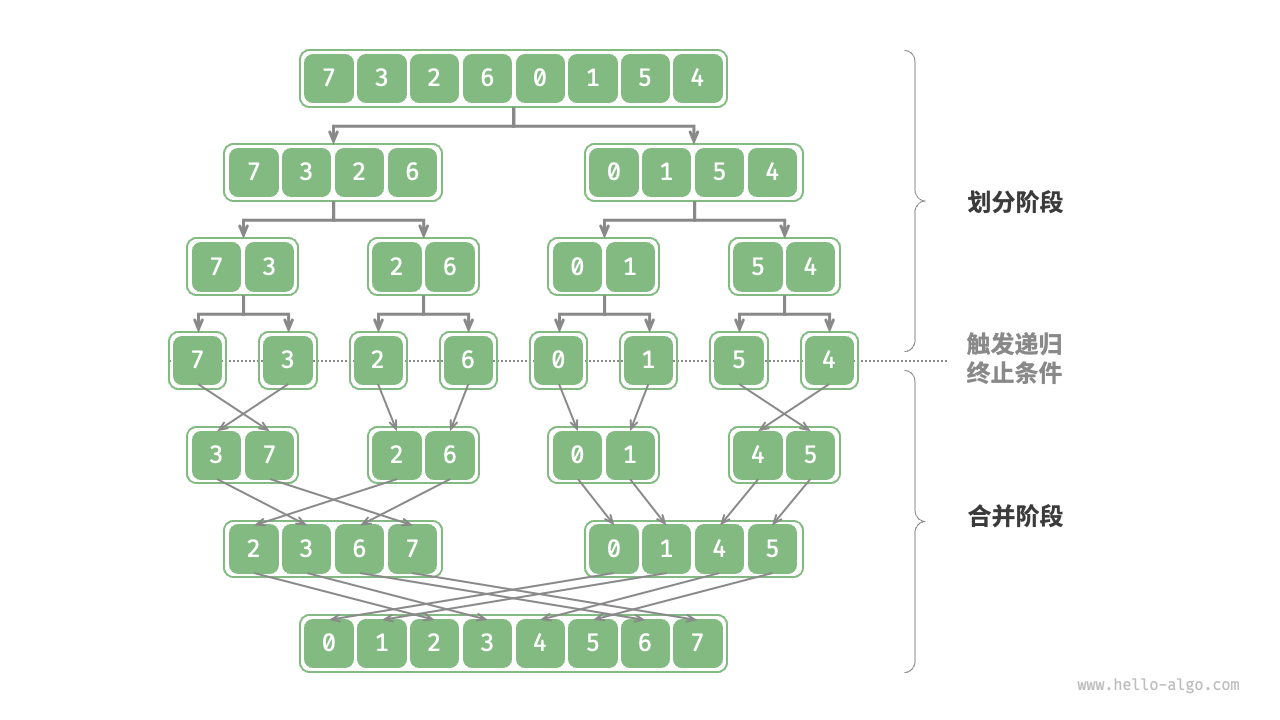

归并排序的思想也是分治,并且比快速排序还要更极端、更彻底:

可以看到,归并排序的思想就是简单粗暴地把数组一分为二,直到数组只有一个元素(这时候数组显然是有序的)。然后利用额外的空间合并两个有序数组。

Info

由于归并排序是简单粗暴的二分,实际上无论我们要排序的数组是什么样子它都可以稳定地工作,时间复杂度保持$\mathcal{O}(n\log(n))$。

这是快速排序不具备的特点。就拿Leetcode 912来说,如果你写了一个简单的快速排序算法,大概率会在一些算例超时,因为快速排序最差的时间复杂度是$\mathcal{O}(n^2)$(例如已经排序好的数组,或者元素全都相同的数组)。

归并排序的代码如下:

def _merge_sort(a, l, r):

# 数组长度为1,停止递归

if l==r:

return

m = (l+r)//2

# 否则把数组一分为二,进行递归

_merge_sort(a, l, m)

_merge_sort(a, m+1, r)

# 递归结束之后,左侧两个子数组都是有序的了,需要进行合并

tmp = [] # 使用额外空间辅助合并

i,j = l,m+1

while i<=m or j<=r: # 还有数字没被放进tmp

# 左侧数字被放完了

# 或者

# 左侧数字没放完,右侧数字也没放完,但是右侧的更小

if (i>m) or (j<=r and a[j] < a[i]):

# 放入右侧的数字

tmp.append(a[j])

j += 1

# 否则放入左侧的数字

else:

tmp.append(a[i])

i += 1

a[l:r+1] = tmp

def merge_sort(a):

_merge_sort(a, 0, len(a)-1)

return a

这段代码最巧妙的就是第16行的条件,需要记一下。

其他排序算法¶

还有其他常见的排序算法:

- 堆排序

- 堆排序(英语:Heapsort)是指利用 二叉堆 这种数据结构所设计的一种排序算法。堆排序的适用数据结构为数组。

- 桶排序

- 桶排序(英文:Bucket sort)是排序算法的一种,适用于待排序数据值域较大但分布比较均匀的情况。

- 基数排序

- 基数排序(英语:Radix sort)是一种非比较型的排序算法,最早用于解决卡片排序的问题。基数排序将待排序的元素拆分为 k 个关键字,逐一对各个关键字排序后完成对所有元素的排序。

- 希尔排序

- Tim排序:一种混合的、稳定的排序算法,这是Python的默认排序算法。

不再一一展开。

创建日期: 2025-08-14 22:32:20

广告

人要恰饭的嘛🤑🤑